何のため、誰のための変革か。“共生・共創”を貫くハードオフのデジタルシフト

個人がスマホで、要らなくなった私物を売り買いする。お店で現金を出さずに、スマホにバーコードを表示して決済する——10年前にはほとんど見なかった光景が、今や日常になりつつある。ひとり一台、手元に小さなコンピューターが行き届いたことで、私たちの生活の当たり前は、急速に変化した。そのスピードは、今後も衰えることはないだろう。

「10年先までならいい。20年30年先のことを考えたら、このままではいけない」

そんな思いから、社内のデジタル施策に乗り出したと語る、ハードオフコーポレーション代表取締役社長・山本太郎さん。フランチャイズでの店舗展開を強みとしてきたハードオフは、開発でも自社らしさを貫くことで、デジタルの力を事業にうまく活用してきた。

事業者として、変化の激しいデジタル領域と、どう向き合っていけばよいか。変化に適応する一方で、変わらずに大事にするべきものは何か。

長く選ばれ続ける会社でいるために必要なデジタル活用のヒントを、ハードオフの実践から見出していきたい。

PROFILE

山本太郎(やまもと・たろう)

株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役社長

1980年、新潟県新発田市に生まれる。早稲田大学商学部を卒業後、株式会社ファーストリテイリングに入社、ユニクロの大型店舗の新規立ち上げなどに携わる。2007年にハードオフコーポレーション入社。常務、副社長を経て、2019年4月より現職。

「いつかやらねば」を、今こそ

中古リユースショップ「ハードオフ」を中心に7つの店舗ブランドを展開する、ハードオフコーポレーション。1972年、山本善政⽒が新潟県新発田市にて、前身となる株式会社サウンド北越を創業。1993年にハードオフ1号店をオープンし、リユース事業を開始。フランチャイズ方式を採りながら、全国に店舗を増やしていった。コロナ後も新店の立ち上げは進み、2020年にはグループの総店舗数が900を突破した。

リアルの店舗展開を強みとしてきたハードオフが、本格的にIT化、デジタルの領域に目を向け始めたのは、2015年からだった。きっかけは、フリマアプリの台頭だ。店頭で「じゃあメルカリで売ろう/買おう」といった声を耳にする機会が明らかに増えたと、山本さんは振り返る。

「競合として意識したわけじゃないんです。CtoCのフリマアプリと、僕らのようなBtoCの事業とでは、完全に食い合うことはないですから。

ただ、お客さまの様子から、ネットやアプリでのリユース品の売買が当たり前になってきたのだなと、はっきり認識したんですよね」

当時、ハードオフにもウェブ上で商品の購入ができるネットモールは存在していた。しかし、他社のサービスの動きを通して顧客の変化を感じ取った山本さんは、「このままではいけない」と、意識をあらためたという。

「僕自身、ITのことは詳しくないけれど、スマホで普通に買い物をするようになっていましたしね。社会の潮目が変わったなら、僕らもそれに合わせて、変わらなきゃいけないなと思いました。だって、僕らの商売は、社会のため、お客さまのためにあるものですから」

不慣れなデジタル領域への投資などせず、店舗数を増やすことのみに注力していくほうが、経営上のリスクは少ない。しかし、山本さんはそんな現状維持の姿勢を、よしとしなかった。

「10年生き残るだけなら、今のままでも十分でしょう。でも、20年30年先のことを考えたら、きっとリアルの店舗頼みでは立ち行かなくなる。それは、アメリカの小売業界の様子を見ていれば、容易に想像がつきます。

本格的なデジタル対応は『いつか、誰かがやらなければいけない』ということはわかっている。ならば、自分がリードして進めよう、と決心したんです」

「いつか」を先延ばすことなく、自ら迎えにいった山本さん。ここからハードオフのデジタルシフト——デジタル化する社会への適応のための変革が始まった。

誰のため、何のためのデジタルシフトなのか

デジタルシフトを推進していく上で、山本さんはハードオフらしさが失われないように、目指すべき方向性を整理した。そして生まれたのが「“Re”NK CHANNEL構想」だ。

ネットモールやアプリでの売買、公式サイトやSNSでの情報発信に注力しつつも、その中心には常に、リアルの店舗の存在があること。店舗のためにデジタルの各ツールを活用していくことを、明確に打ち出した。

「リアルの店舗とは、フランチャイズに加盟してくれている提携企業や、そこで働く社員やスタッフの皆さんのことも含みます。皆さんの協力があってこそ、ハードオフはここまで大きな会社に成長しました。

ハードオフのデジタルシフトの根底にあるのは、『リアルの店舗を置いていかない』という信念です」

リアルの店舗を置いていかない。山本さんの言葉の通り、ハードオフのサービスの導線は、どのチャネルを用いても、リアルの店舗を中継する。

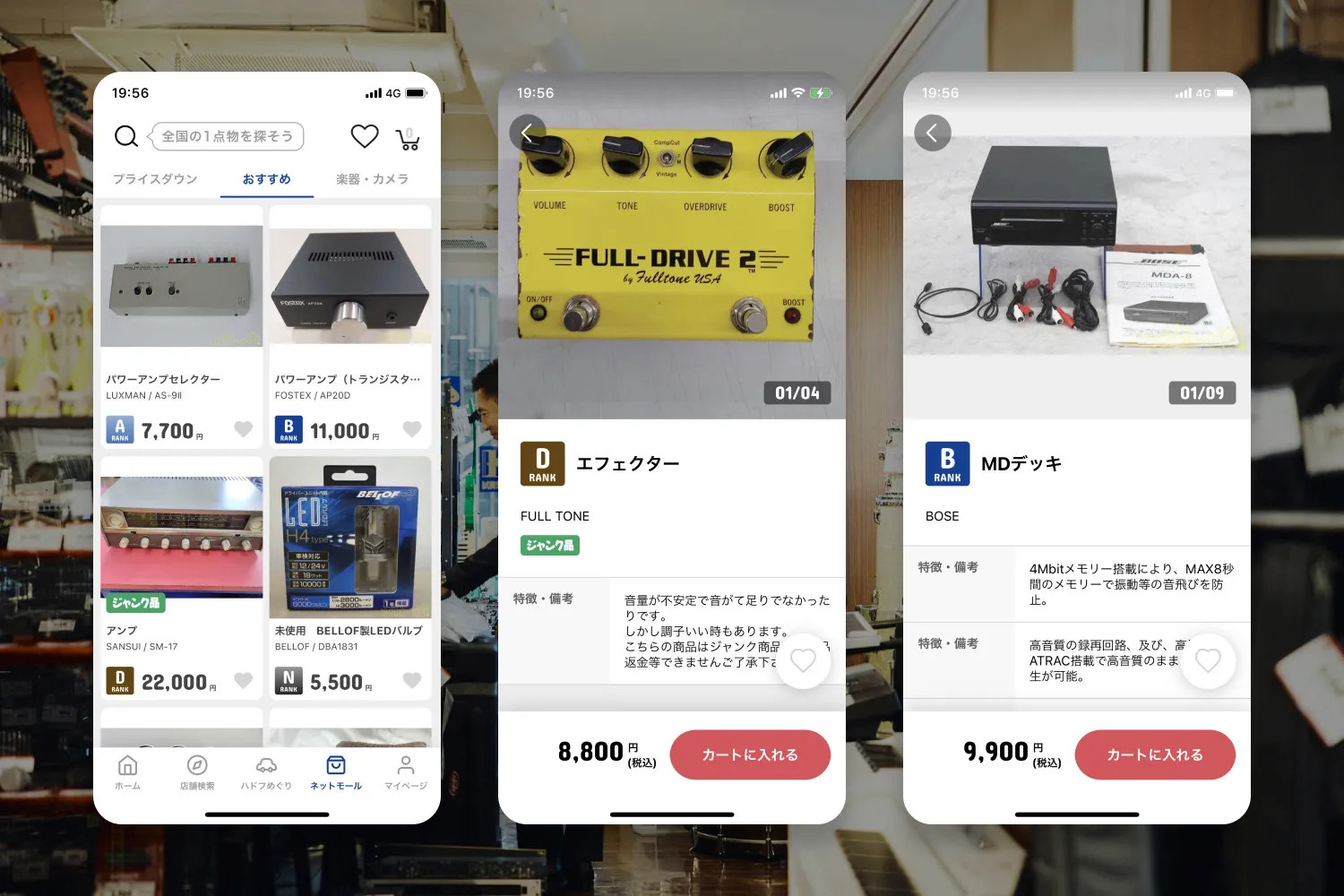

例えば、ハードオフのネットモールに並んでいる商品は、全国各地にあるハードオフ店舗がそれぞれに出品している。注文が入れば、各店舗の売り上げに繋がる。

ハードオフのネットモールより。同じ画面に並んでいる商品は、全国各地の店舗から出品されていることが分かる

さらにユニークなのが、ネットでの買取のシステムだ。専用のアプリ上で顧客が売りたいものを出品すると、買取を希望する各店舗が入札(オファー)を行う形式になっている。

つまり、ネットで売買が発生しても、必ずリアルの店舗でモノが動き、店舗に利潤がめぐるのだ。

「オファー買取」で出品すると、全国各地の店舗からオファーが来る。顧客は「このメッセージをくれたスタッフさんに売りたい」といったように、どの店舗に買い取ってもらうか選ぶことが可能

こうした仕組みを実現させるのは、並大抵のことではない。本部だけがコントロールすればよいシステムと、フランチャイズ加盟店を含めた900店舗がそれぞれに利用しやすいシステムでは、前者のほうが圧倒的に作りやすいだろう。

しかし、山本さんは開発の手間とコストがかかることを承知で、後者を選んだ。予算が潤沢にあったわけではない。ハードオフとして貫くべきスタンスがあったからだ。

「ネットでの売買は、本部が一括して管理してしまえば、低コストかつ高利率で運営できまし、とても合理的です。けれども、それじゃダメなんです。本来フランチャイズさんが売買するべきものを、本部がネットで巻き上げるようなことは、絶対にやりたくなかった。

フランチャイズさんたちが成長し続けること、彼らといい関係を築き続けること。これらは、ハードオフにとってマストです。

お客さまのためであり、フランチャイズさんたちのためにもなる——サイトのリニューアルでもアプリの開発でも、この方向性だけは常にブラさず意識していました」

「言った通り」では届かなかった理想

とは言え、ハードオフのデジタルシフトは「最初から順風満帆だったわけではなかった」と、山本さんは語る。とりわけ課題感が浮き彫りになったのは、初の公式アプリの開発時だった。

「最初にアプリ開発を依頼した業者さんは、技術的な対応力が高く、こちらのオーダーに忠実に応えてくれました。完成したアプリには、必要な機能はすべて盛り込まれていて、悪くない仕上がりでした。

しかしながら、出来上がったアプリを目の当たりにして、あと一歩、何かが足りない気がしてしまったんです」

もっと世の中をアッと驚かせたり、楽しませたりできるのではないか。もっと顧客やフランチャイズさんたちに、寄り添えるアプリにできるのではないか……物足りなさを感じるものの、うまく言葉にできない。そうしたもどかしさを、山本さんは開発中にも感じていた。

「相手は専門家だし、こちらに知識や経験がないからと、開発のプロセスはほぼ任せきりにしてしまっていました。それではいけなかった。もっと伝える努力をして、一緒に議論をしながら作っていくべきでした。

僕らはフランチャイズ展開で、“共生”のスタンスを大事にしています。ビジョンを共有し、お互いが生かし合いながら、同じ方向を見て歩んでいく関係です。この共生の姿勢を、開発においても同様に守ればよかったのだと反省しました」

今まで大事にしてきた“共生”というハードオフらしさを、デジタルの領域でも変わりなく大事にしていこう——反省から得た学びを胸に刻み、アプリをより理想の形に近づけるためのリニューアルに向けて、山本さんは動き出した。

同じ業者に頼めば、これまでの積み重ねがある分、スムーズに事が運ぶことは分かっていた。しかし、彼はそうはしなかった。そうしないだけの理由を見出せる、別の“共創”パートナーと出会えたからだ。

目線を合わせて、共に創る関係を目指す

山本さんが次なるアプリ開発の委託先に選んだのは、新潟発のITベンチャー企業、フラーだった。

ハードオフと同郷にルーツを持つ彼らは、自らの事業を「受託ではなく“共創”」だと表現している。この“共創”という言葉に、山本さんは強く惹かれたという。

「初めてフラーの方々と話したとき、業種は違えど、事業への姿勢や企業文化がとても似ているな、と感じました。

共創の関係を築くために、丁寧に対話の機会を設け、目線を合わせる努力を惜しまない。彼らの開発に向き合うスタンスは、僕らが求めていたパートナー像に、ピタリと当てはまる気がしました」

直感は、フラーを推している。ただ、判断は慎重にならざるを得なかった。業者を変えることで、大きな混乱が生じるかもしれない。余計なコストがかかるかもしれない。

リスクを取ってでも「変えたほうがよい」と思える確信が欲しい。それをつかむために、山本さんはフラーの本社を訪問した。

「実際に足を運んで、安心しました。社員の皆さんから、人の温かみを感じられて。彼らが僕らのオフィスにいても、きっと違和感がないだろうと思えた。相性のよさを肌で確認できたことで、『彼らにお願いしよう』と決心がつきました」

大きな決断を下した山本さんだが、そこからも気を抜くことはなかった。

初回の開発時の反省を踏まえ、平時では隔週、必要な時には毎週のペースで、フラーとの打ち合わせを設けた。担当者を立てながらも任せきりにはせず、多忙なスケジュールの合間を縫って、山本さんも必ず出席した。

打ち合わせは一回あたり3時間、妥協も遠慮もなく、率直に議論を交わした。

「フラーさんは、業界の慣習やトレンドで方向性を縛ることもなく、いつでも僕らの意志を中心に据えて、開発を進めてくれました。

時にはこちらからの要望に対しても『貴方たちが目指している方向性からすると、それはやめたほうがいい』と、忖度なく進言してくれた。とても心強かったですね」

フラーもまた、共創のための関係を丁寧に紡ごうと動いた。彼らはハードオフの本社や実店舗に、繰り返し足を運んだ。店舗スタッフの業務を丁寧に観察し、ヒアリングした。さまざまなスタッフとコミュニケーションを取って、ハードオフの理解を深めた。

「僕らも伝えることを諦めなかったし、フラーさんもとことん付き合ってくれた。相互理解に時間をかけて、目線をしっかりと合わせられたからこそ、ハードオフらしさが端々まで行き届いた、ユニークなアプリができたのだと思っています」

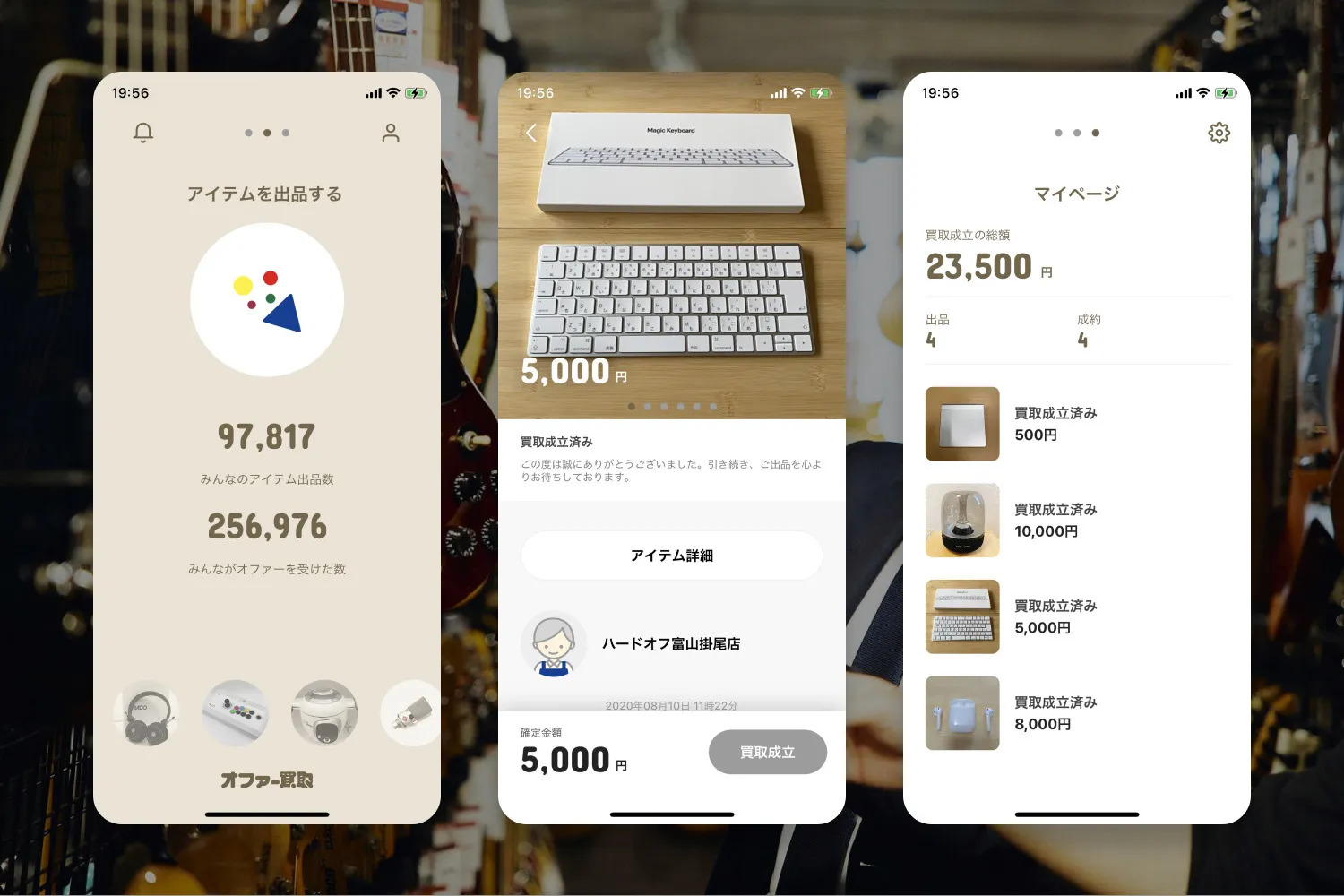

その成果は、リニューアルされた公式アプリや、その一機能を独立させたアプリ「オファー買取」を触ってみると、よく分かる。遊び心もありながら、前述で紹介したように「リアルの店舗が事業の中心」だという思想が、機能面に反映されている。

初めての開発では実装しきれなかった思いが、共創によって細やかにアプリに吹き込まれた。

公式アプリに追加された機能「ハドフめぐり」。ハードオフの店舗に行ったらアプリでチェックインすることで、スタンプラリーのように何店舗めぐったかが分かる。

肩を並べた共創は、アプリ開発からさらに広がりを見せている。

「オファー買取」のリリース後、ハードオフはフラーと新たに業務提携の契約を結び、デジタル領域の内製化に向けた組織づくりに乗り出した。「頼んで作ってもらう」依頼から、「自分たちで作れるようになるためのサポートをしてもらう」依頼にシフトした。

「今後はフラーさんの力を借りながら、内製7割、共創3割のバランスを目指して、デジタルの制作チームを育てていきたいと思っています。基本的なことは自力でやれるように体制を整えて、ここぞというポイントで、専門家の力を借りられるのがベストですね」

競合なき世界で、共創・共生を貫く

ハードオフの一連のデジタル施策を追って見えてきたのは、彼らがとことん、ビジネスパートナーと「いい関係であること」にこだわっている事実だ。

フランチャイズ事業を通して、多くの他者の協力に支えられつつ成長してきた彼らの行動原理には、共創・共生の姿勢が根付いている。

「現在30以上あるフランチャイズ加盟会社は、全国各地に満遍なく散らばっています。地域の文化や人の流れなど、その土地に住む人じゃないと分からないことがたくさんある。だからこそ、僕らは現地のフランチャイズさんたちに頼るし、任せるんです。

現状の店舗の割合はフランチャイズ6割、直営4割ですが、こちらも7:3になるのがよいバランスだと思っています。これからも、共に生かし合えるいい仲間を、どんどん増やしていきたいですね」

自分たちが担うべき領分を見極め、適切に他者を頼り、豊かさを分かち合っていく。こうした共創・共生の思想こそが、ハードオフの“らしさ”であり、強さの本質だ。

「僕らは、社内で『競合』という言葉を使いません。事業は、他社と戦うためにやるわけではないですから。

対峙すべきは競合ではなく、戦略です。理念の追求と体現のため、仲間と共に、やるべきことを根気強く行う。現場での掃除と挨拶を徹底して、お客さまのニーズに応え続ける——それが僕らの戦いです」

COMPANY PROFILE

株式会社ハードオフコーポレーション

1972年、山本善政⽒が新潟県新発田市にて、前身となる株式会社サウンド北越を創業。1993年にハードオフ1号店をオープンし、リユース事業を開始。中古リユース品の買取・販売店「ハードオフ」を中心とした7つの店舗ブランドを、直営とフランチャイズ方式で全国展開している。リユース文化の普及・促進を通した「循環型社会への貢献」を経営理念に掲げる。2016年からは海外展開もスタートした。

Webサイト:https://www.hardoff.co.jp/

編集後記

思い返せば、取材の冒頭で「ハードオフは、何屋さんなんでしょうか?」と聞いたときに、山本さんから最もシンプルな“らしさ”の答えをもらっていました。

「ハードオフは、何屋というか、もうハードオフなんですよね」

他の誰でもなく、私は私。本当は皆それぞれそうだけど、なかなか言い切るのは難しい。それをパッと言えるところに、存在としての力強さを感じました。

そしてまた、私は私でしかない。できないこともある。だからこそ、仲間が必要。唯一だから争う必要はなく、無二だから他者と共に歩く。

経済的な合理に飲まれず、自分たちらしくあるために、守るべき道理を貫くハードオフ。かっこいいな、と思いました。

そして、自分にとっての道理とは何だろうと、あれから考え続けています。