「任せる経営」の実現のために経営者が果たすべき役割は?木村石鹸の組織づくりの舞台裏

「それぞれが、自分のつくりたいものをつくる。僕が知らない間に商品が発売されていることもよくあるんですよ」

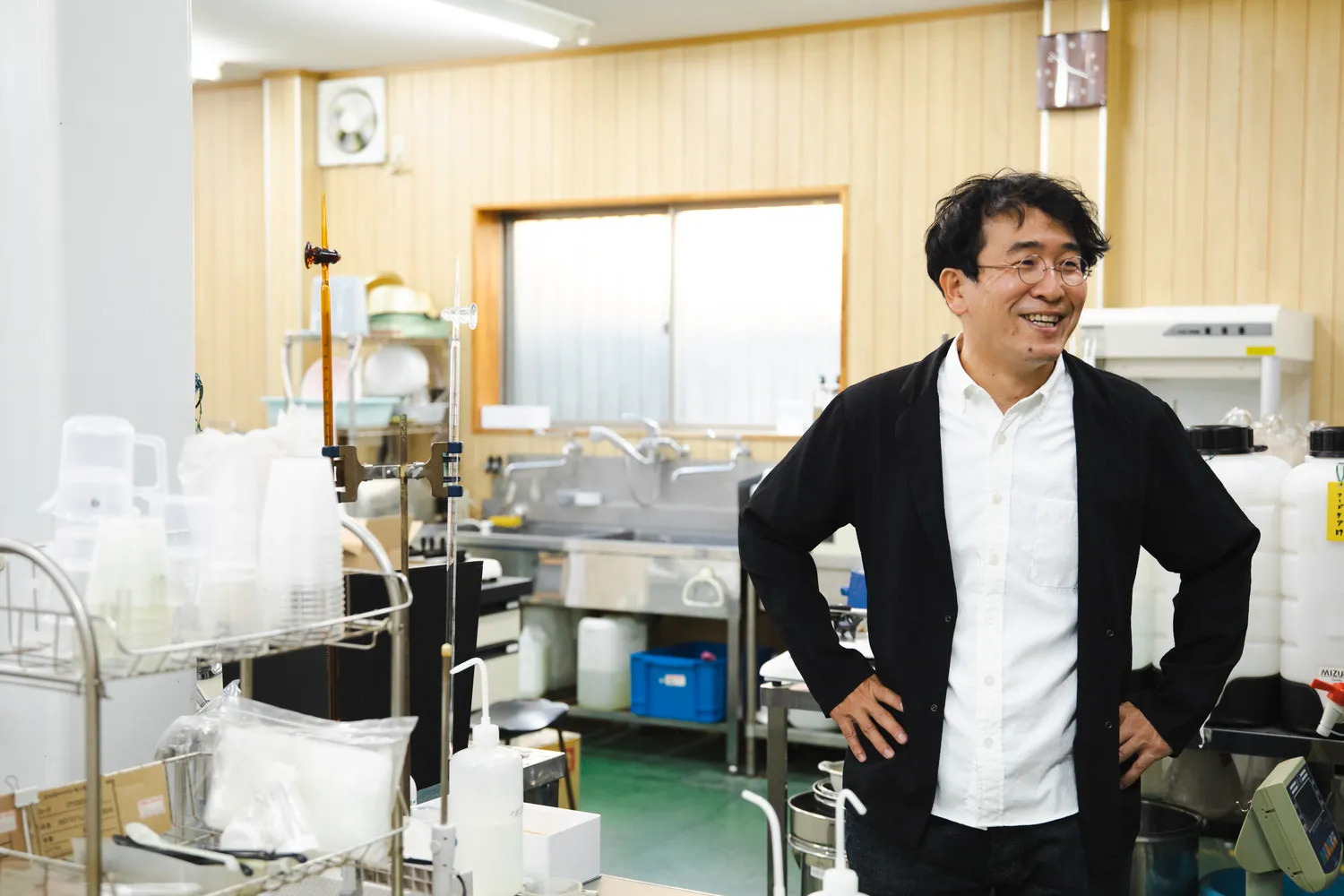

ある意味、社員に“丸投げ”しているのだと笑って話すのは、木村石鹸工業株式会社 代表取締役の木村祥一郎さんだ。創業から100年を迎えようとしている同社の従業員数は約50名。伝統的なせっけん製法を用いて、業務用から家庭用OEMまで幅広い商品を扱ってきた。

2013年に木村さんが家業を継いで、木村石鹸として初の自社ブランドをリリースして以来、「使うことで暮らしが楽しくなる」商品を次々と開発。着実にファンの裾野を広げてきた。

老舗企業が挑戦と躍進を成し遂げた背景には、社長の強いリーダーシップがあったのかと思いきや、どうやらそうではない様子。「経営者」として、木村さんは会社のどこを見ているのだろうか。

PROFILE

木村祥一郎(きむら・しょういちろう)

木村石鹸工業株式会社 代表取締役社長

曽祖父が立ち上げた木村石鹸の工場で、せっけんを焚いたり箱詰めしたりする父の背中を見ながら育つ。「お前は4代目なんやから、この会社を継ぐんやぞ」と言われてきた。1995年、大学時代の仲間数名とIT企業を立ち上げる。2013年にIT企業の取締役を退き、家業を継ぐべく41歳で木村石鹸へ。2016年、4代目社長に就任。自身も癖毛で、木村石鹸のシャンプー「12/JU-NI」を愛用中。

経営者のふるまいが会社に根付く文化を左右する

会社は長く続いた分だけ、文化が育まれる。文化は会社に良く作用することもあれば、悪く作用することもある。時代の変化と共に、変えるものは変え、残すものは残さなければならないが、その塩梅は難しい。

木村石鹸も、自社に根付く文化をどう扱うかを試行錯誤してきたという。同社の文化には、あらゆる商品において「良いところ」と「悪いところ」の両面を顧客に伝えるというものがある。

例えば、自社のものづくりをアピールする際、強みの「せっけん」の効能ばかりを訴えることをしない。「アピールだけの安心・安全にならないように」と、天然由来でない合成界面活性剤も状況次第で必要だと認める。こうした同社の「正直さ」は、多くのファンを獲得してきた大きな要因の1つだ。

ボディケア・ハウスケアの「SOMALI」シリーズ

隠しごとをせず正面から向き合う風土に、木村さんは長く会社を率いた父の影響を感じていた。

「僕が入社した当時の、印象的なエピソードがあります。会社の売上のうち数割を占める取引先が、うちのパートナー企業さんに対して、筋の通らない働きかけをしていたことがありました。

それを知った当時の代表取締役である父は、『不誠実な会社と付き合うと、こちらの徳もなくなる』と、その取引先への新規提案を一切止めたんです。売上は、新製品を提案し続けることで得ていたのにも関わらず。

正直、『気持ちはわかるけれど、大幅減収が目に見えているだけに、無茶な決断だな』と思いました。ところが父の決断によって、営業の余力を別のお客さんに割けるようになり、結局、減った売上がちゃんと元に戻ったんです」

木村さんが「自分たちが生き残るために、守らなくてはならない文化がある」と知った瞬間だった。経営者が文化を大事にしている姿勢を示すことで、木村石鹸の文化はさらに強固なものになっていったのだろう。

経営者のふるまいが文化を強くするということは、その逆もある。木村石鹸は、外部から経営者を招いて失敗したことがあるという。会社が大事に育んできた文化が、一気に崩れたのだ。

「私が社長を継ぐと決める前の出来事です。父の次に経営を任されたのは、外部から招いた経営者で、とにかく成果で判断する方針をとっていました。失敗したら、担当者が責任を取らされるようになったんです。

父は、やらないことに対して怒るけれど、挑戦して失敗しても一切責めない人でした。父が築いた『失敗を責めない』という文化が根付いていたのに、経営者の方針が変わったことで、それが音を立てて崩れていった。

その影響は、新商品を開発するフローにもおよびました。失敗しないために『事前にどれだけ内容を吟味したか』が重視されるようになってしまって。着手したけれどうまく開発できなかった、開発はできても売れなかった。そんなときに『自分は悪くない』と責任を回避するための証拠を残すようになっていたんです」

その証拠とされていたのが「開発依頼書」だ。開発に着手する前に、想定している商品の具体的な特徴、成分、価格設定などの項目を埋めてハンコをもらわなくては、開発部門に依頼することすら叶わない。

「まだ見ぬ商品を生み出したいのに、事前にあらゆる想定を求められても何も書けないじゃないか」。そう気づいた木村さんは依頼書を提出するフローを廃止し、「失敗を責めない」文化を再構築するために動いた。

「『失敗して構わないから、どんどん開発していいよ』と言い続けたんです。すると開発に着手する件数が一気に伸びました。年間10アイテム程度だった新商品が、翌年には50アイテムになったんです。

それを見て、本当はみんな開発したかったんだなと感じました。新商品が出ないのは、責任を取らされることに怯えていただけ。本当は新しいものをつくりたい人が、現場にたくさんいたんです」

失敗をシェアしながら、「やりたい」の背中を押す文化

自由な開発環境を取り戻した木村石鹸は、チャレンジの障壁となっていた“責任”の意味を「最後まで自分ごととしてやり抜く」ことに再定義。その結果、木村さんも予想しなかった商品が誕生した。

例えば、同社が開発した初のシャンプー製品「12/JU-NI(ジューニ)」は、前職で長くヘアケアに携わってきた社員が試作を繰り返して開発した。

「木村石鹸として最初に出すならは、当然せっけんシャンプーでは」という木村さんの予想を覆した12/JU-NIは、木村石鹸の製品のなかでもトップクラスの人気を集めている。

当然ながら、開発した商品すべてがヒットすることはなく、失敗事例もたくさんある。木村さんが笑いながら教えてくれたのは「掃除機ホース」のクリーナーの話だ。

「掃除機の洗浄剤がないことに目をつけて、ホース内部を泡と水で洗い落とす製品を開発したんですよ。みんなで『これはすごいものができた』と言いながら、会社の掃除機を全て掃除しようとしたことがあって。

どうなったと思います?濡れたホースを本体につないで動かした瞬間、全ての掃除機が壊れたんですよ。ホースは通電しているから、水を使った洗浄剤をつくれないんですよね。そんなこと、事前に調べたらすぐにわかる。

でも、それを『わざわざ時間かけて試作までつくって、何をしてるんだ!』と怒ってしまったら、新しいものなんて何も生まれません。着手して製品にならない場合もあって当然です」

トーマス・エジソンが語った「失敗は成功のもと」だという言葉を引用するまでもないことだが、失敗からは多くの学びが得られる。積み重なった知見は別の場面で役立つことだってある。

「『この前こんな失敗があって……』と僕も進んで話をするようになった結果、みんながさまざまなことにトライしてくれるようになりました」と木村さんは言う。経営者も失敗について語る姿勢が、「失敗を責めない」文化を育むことにつながったのだろう。

現場に任せたほうが仕事はうまく進んでいく

挑戦を奨励する文化は、現場の活発な動きにもつながった。その動きを阻害しないよう、木村石鹸では部署を曖昧し、自ら手を挙げた人は柔軟に役割を変えられるようになっているという。

コロナ禍での手洗い機会の増加を見越して、ハンドミルクの発売を決めた木村石鹸は、2020年4月、製品の完成前にテレビで取り上げられることになった。電話注文の殺到が予想されたが、当時、電話対応していた社員は1人。ここからテレビに取り上げられるまでの2〜3日で、社員が進んで準備に取り掛かった。

ハンドミルク専用の予約サイトを用意し、電話での問い合わせにチームで対応できるシステムを導入し、万全の体制でテレビ露出に臨んだのだ。その結果、テレビの放送後にハンドミルクは1,000件以上の予約が入った。

これらはすべて、木村さんが指示したわけではない。社員たちが「せっかくテレビで取り上げられるチャンスを活かさなくてはもったいない」と自ら考え、行動した成果だ。

「これって、強制じゃないからできることだと思うんです。自分で『予約サイトがあったほうが、お客さんに喜んでもらえる』と、心から思うから頑張れる。電話のシステムを用意しておけば、今後リモート勤務が増えたときも働きやすい、と先を見越して準備できる。

どう動くべきかをわかっているから、僕は現場の判断にできるだけ任せるのがいいと思っています。強制じゃないから、社員たちは『万が一できなくても仕方ない』という逃げ道を持てますしね」

現場に任せることと、放置することは違う。もちろん、木村さんも気づいたことは言う。同時に、「社長の意見を絶対視する必要はない」と社員に伝え続けてきた。

その結果、木村石鹸の社内では木村さんでも社員でもフラットに意見を交わすようになった。「自分の提案は結構無視されちゃうんですよ(笑)」と木村さんは語る。

「現場は、問題のありかをよくわかっているんです。

最近だと、社員が自由に行動する分、社内の情報共有がネックになっています。別の社員が開発した製品の情報を一切知らなかったり、資材の調達ですごく非効率なことをしていたり。

そこに誰が気づくかといったら、やっぱり現場の社員なんですね。そうやって現場が見つけたことに対しては、解決策もみんなで話し合ってもらえたらいいのかなと思います」

「任せる経営」において経営者はどこまで任せるのか

ここまで“任せる経営”の例をいくつも教えてくれた木村さんが、ふと言葉を止めた。

「現場が100%決めることを理想として、それを保証するのが経営者の仕事だとずっと考えてきました。

その一方で、判断の前提となる情報を『現場が100%知っている』かと言えば、そうとも限りません。最近、ある出来事を通じてそのことを痛感しました」

その出来事とは、需要に追いつかない「12/JU-NI」の生産に対する、設備投資に関する判断だった。

「汎用性の高い1トンの釜」を買うか、「用途が限られるが、一度にたくさんつくれる3トンの釜」にするか。数千万円単位の投資に関わる意思決定は、会社の戦略に大きく影響する。さすがに現場では決めきることができず、木村さんに相談が来た。

「とはいえ、正直僕もよくわからないので、コンサルタントの方に入っていただいたんです。そこで製造担当と営業担当を交えてディスカッションをしたところ……なんと『釜を買わなくても対応できる』って結論が出たんですね」

新たな釜を買おうとしていたのは、生産ペースが下がっており、その解消のためには釜の容量が不足しているためだと考えていたからだ。議論の結果、生産ペースを下げていたのは釜の容量不足ではないとわかった。

キャップの上にフィルムを巻く「シュリンク作業」と、シャンプーとコンディショナーを2本セットにする「ギフト箱入れ」、この2つがボトルネックだと判明した。課題は、それぞれの担当が自分の仕事をしているだけでは見えてこない、別のところにあったのだ。

手前にあるスプレー型の容器のように、輸送時に液漏れが発生しないように容器に巻いてあるフィルムが「シュリンク」

特に、前者のシュリンク作業を工程から外す発想は「万が一」を考える製造現場にはなかった。顧客との窓口になる営業も、「製造がシュリンクを巻いてくれているから」と口を挟んでいなかったという。

「2つの工程を廃止した結果、生産速度は1.5倍以上になりました。釜の新規購入に数千万円を投資しなくても、問題は解決できたんです。『ここの能力が足りないから』と特定の工程のパフォーマンスを上げても、他の工程が詰まっていたら、問題は解決しません。

“部分最適”ではなく、他のフローや流れも把握しながら“全体最適”を考えるプロセスが必要だと気づきました。今はみんなで『TOC(Theory of Constraints:制約理論)』を学んでいます」

「ただ、現場に任せておくだけではダメで、組織というOSに俯瞰した視点をインストールすることも、経営者の仕事なんだなと思うようになりました」と木村さんは語る。「任せる経営」における経営者の役割に気づいたエピソードだ。

会社の「守り」を担う人材をモチベートする

「自由」を保証しながら、判断のための「視点」を埋め込む。それらに加えて、木村石鹸が「任せる経営」の裏側でここ数年、特に重視していることがある。それが新規の製品開発と、既存の製品とのバランスだ。

「木村石鹸は新製品の開発ばかりする会社になっている、と思うかもしれませんが、何もしなければ『今の仕事を最適化していく』ほうに流れていくものです。新しいものをつくるのって、やはりすごく大変ですから。

だからこそ、『やりたい』と手を挙げてくれる人の背中はどんどん押すようにしていますね。仮に新規の案件に携わる人が増えてチーム内で偏りが出ても、今度は自然と『守り』を担ってくれる人が現れるんです」

この「守り」を担う社員の「モチベーション」を高めるための環境づくりも、経営者の仕事だという。

本社工場の老朽化を機に、三重県伊賀市に新工場を開設し、2020年春に稼働を始めた。木村さんは、この新工場の開設をただの機能移転ではなく、製造現場に顧客との接点を加える機会と捉えた。

三重県に新設された工場は「IGA STUDIO PROJECT」として始動

商品が生まれる工程を見てもらいながら、訪れる人にワークショップをしたり、みんなで新しいプロジェクトを立ち上げたり——木村さんが描いたイメージは、コロナ禍の到来でまだ実現はされていない。それでも、人に見てもらうことを想定して立ち上がった新工場で働く社員のモチベーションは、すでに高まっている。

「同じ製品をつくるにしても『もっといい方法があるんじゃないか』と考えて、自分ごととして捉えてくれています。誰でもアイデアを書き込める掲示板がつくられていて、意見がどんどん書き込まれているんです。

みんなが協力しあう工場の雰囲気がとても良くて、最近入社した若い社員は『会社に来るのが毎日楽しみなんです』と言ってくれています。ベテラン社員もそれが嬉しくて、さらにモチベーションを上げているように感じますね」

伝統的な製造を続けている八尾工場

メインの生産設備と、製造部門の若手社員がほぼ新工場に移ったことをきっかけに、元々の八尾工場にも新たな役割が付与された。

「『大阪』『八尾』という立地の良さを活かすために、八尾に小規模な試作が可能な“ラボ”を用意したり、本社にも人を招けるよう整えたりすることを検討しています。創業の地でものづくりを続けるほうが、なんだかおもしろいことができそうですから」

昔ながらの八尾の工場で、既存製品の製造に関わる社員も、会社にとっては売上を支え、「守り」を担う重要な存在だ。そのメッセージが現場に伝わる工夫も欠かせない。快適に働ける作業服を新調するなど、細かな改善もひとつずつ進めている。

「どんな企業でも、新規事業が伸びたときに、これまで会社を支えてきた既存事業の影響力や存在感が低下してしまうことがありますよね。そのバランスをどう取るかはすごく難しい問題です。でもまずは、経営者が『既存事業も見ているよ』というメッセージを発することが重要だろうなと考えています」

COMPANY PROFILE

木村石鹸工業株式会社

大阪府八尾市にて、1924年に創業。家庭用洗剤や業務用洗浄剤などの企画、開発、製造を行う。伝統の「釜焚き」により石鹸成分を一から製造できる、国内で数少ないメーカーの1つ。「正直なものづくり」を掲げ、toBからtoCまで多くのファンに支持されている。2020年に、三重県伊賀市にて新工場「IGA STUDIO PROJECT」を稼働開始し、八尾と伊賀の2拠点になった。

Webサイト:https://www.kimurasoap.co.jp/

編集後記

“丸投げ”と話す裏側で、経営者としての細かな舵取りをしていく木村さん。言葉の端々ににじみ出るのは、せっけんや商品について「自分よりずっとよく知っている」現場へのリスペクトでした。

だからこそ、社員がもっと働きやすくなる環境づくりを常に考えています。

木村石鹸の地元である「八尾」にい続けることについても、その意義を高めるべく、すでにさまざまな取り組みを始めているようです。

自由な仕組みを支える、木村石鹸の風土。次回は、ローカルに根ざした木村石鹸の「人」と「地域」への向き合い方から、同社がどのように組織を磨いているのか伺います。